Digitaler Arbeitsvertrag ab 2025: Rechtssicherheit, Chancen und Herausforderungen für Unternehmen und Beschäftigte

Von der Mündlichkeit zur Digitalisierung: Die neue Formfreiheit im Arbeitsvertrag

Der Abschluss eines Arbeitsvertrags war in Deutschland lange Zeit an formale Vorgaben gebunden. Grundsätzlich gilt jedoch: Arbeitsverhältnisse können auch mündlich wirksam zustande kommen. Dennoch verlangt das Nachweisgesetz, dass die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich festgehalten und dem Arbeitnehmer ausgehändigt werden – in Papierform. Dies verursachte bislang einen erheblichen Verwaltungsaufwand.

Mit der Einführung des digitalen Arbeitsvertrags ab dem 1. Januar 2025 entfällt diese Papierpflicht unter bestimmten Voraussetzungen. Unternehmen dürfen nun vollständig digitale Verträge nutzen, sofern eine elektronische Signatur verwendet wird. Arbeitnehmer behalten jedoch das Recht, ein gedrucktes Exemplar zu verlangen.

Rückblick: Die Rolle des Nachweisgesetzes bis 2024

Vor 2025 mussten Unternehmen laut Nachweisgesetz alle wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich fixieren und in Papierform übergeben – spätestens einen Monat nach Arbeitsbeginn. Die Nichtbeachtung dieser Pflicht konnte zu arbeitsrechtlichen Nachteilen oder Schadensersatzansprüchen führen. Diese Regelung galt für nahezu alle Arbeitsverhältnisse, ausgenommen kurzfristige Aushilfen mit unter einem Monat Dauer.

Gerade für Unternehmen mit internationaler Struktur oder vielen Standorten bedeutete dies einen hohen logistischen und zeitlichen Aufwand, der der fortschreitenden Digitalisierung zuwiderlief.

Reform durch das Bürokratieentlastungsgesetz IV

Mit dem Inkrafttreten des Bürokratieentlastungsgesetzes IV zum 1. Januar 2025 wurde die Vertragsgestaltung grundlegend modernisiert. Arbeitgeber dürfen Arbeitsverträge digital abschließen, wenn diese mit einer elektronischen Signatur versehen sind. Papier ist nur noch auf ausdrücklichen Wunsch des Arbeitnehmers notwendig.

Ein digitaler Empfangsnachweis ersetzt die bisher erforderliche postalische Übergabe. Dies beschleunigt insbesondere das Onboarding neuer Mitarbeitender und reduziert administrative Prozesse erheblich.

Elektronische Signaturen: Welche Variante ist wann erforderlich?

Nicht jede elektronische Signatur reicht aus, um einen Arbeitsvertrag rechtswirksam abzuschließen. Es werden drei Stufen unterschieden:

- Einfache elektronische Signatur (EES): Eingetippte Namenszeile oder E-Mail-Signatur, rechtlich schwach, nicht empfehlenswert für Arbeitsverträge.

- Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES): Setzt Authentifizierung voraus (z. B. Ausweisprüfung, SMS-Code), für unbefristete Verträge geeignet.

- Qualifizierte elektronische Signatur (QES): Höchster Sicherheitsstandard, mit Zertifikat einer qualifizierten Vertrauensstelle, gesetzlich vorgeschrieben für befristete Arbeitsverhältnisse.

Gesetzliche Grundlagen: Paragraphen 126a und 126b BGB

Die rechtlichen Anforderungen an elektronische Verträge sind im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Paragraph 126a beschreibt die elektronische Form und schreibt vor, dass das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen und beiden Vertragspartnern in identischer Fassung zur Verfügung gestellt werden muss.

Ergänzend definiert Paragraph 126b die sogenannte Textform. Dafür reicht es aus, wenn das Dokument auf einem dauerhaften und unveränderbaren Datenträger, etwa als PDF-Datei, bereitgestellt und für beide Parteien langfristig zugänglich gemacht wird. Diese Regelungen schaffen die notwendige Rechtssicherheit im digitalen Raum und sorgen dafür, dass sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer ihre Rechte zuverlässig dokumentieren können.

- Paragraph 126a: Qualifizierte elektronische Signatur für elektronische Form.

- Paragraph 126b: Textform auf einem dauerhaften Datenträger, zum Beispiel PDF.

Diese Regelungen sorgen für Rechtssicherheit im digitalen Raum und gewährleisten Nachvollziehbarkeit und Beweisführung.

Branchenspezifische Ausnahmen

Trotz der Öffnung für digitale Verträge bestehen branchenspezifische Ausnahmen. Im Baugewerbe, der Gastronomie, im Beherbergungssektor sowie in der Speditions- und Logistikbranche bleibt die Papierform Pflicht. Hintergrund ist das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, das eine schriftliche Dokumentation verlangt.

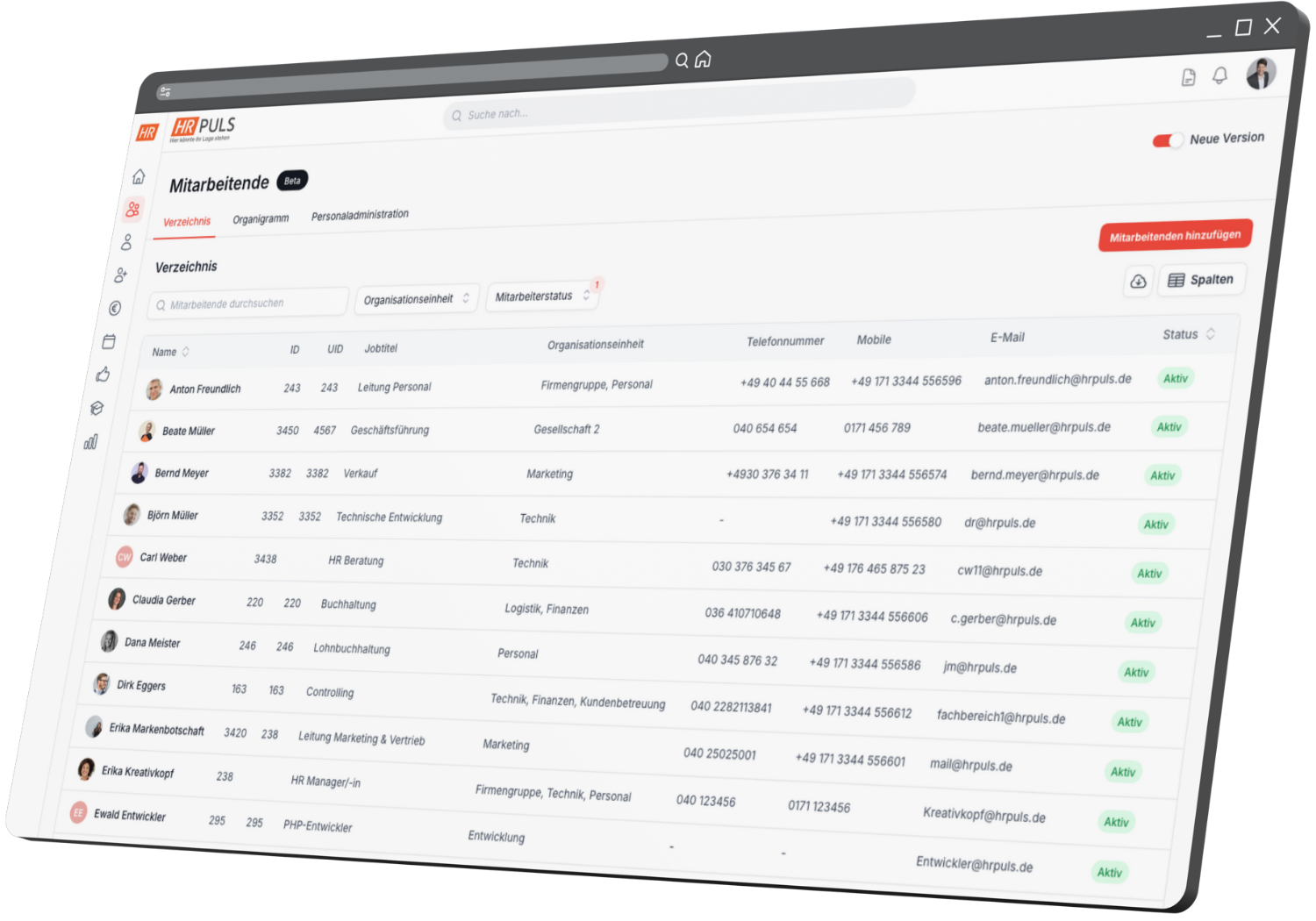

Tools und technische Umsetzung: So gelingt der digitale Arbeitsvertrag

Die rechtskonforme Umsetzung digitaler Arbeitsverträge erfordert passende Softwarelösungen. Unternehmen können dabei auf spezialisierte Anbieter setzen, die sowohl die Signaturprozesse als auch die revisionssichere Speicherung abdecken.

Bewährte Tools für digitale Arbeitsverträge:

- DocuSign: Unterstützt alle drei Signaturstufen inkl. QES

- Adobe Sign: Nahtlose Integration in Microsoft 365 und Salesforce

- Skribble: Schweizer Anbieter mit Fokus auf Datenschutz und QES

- Personio & SAP SuccessFactors: HR-Plattformen mit integrierten Vertragsmodulen

Technische Anforderungen:

- DSGVO-konforme Datenverarbeitung

- Speicherung auf zertifizierten Servern (z. B. ISO/IEC 27001)

- Langzeitarchivierung in unveränderbarer Form

- Möglichkeit zum digitalen Empfangsnachweis (Audit-Trail)

Eine umfassende technische Integration verbessert nicht nur die Effizienz, sondern erhöht auch die Rechtssicherheit der Vertragsabwicklung.

Datenschutz beim digitalen Arbeitsvertrag: Was Arbeitgeber beachten müssen

Der digitale Arbeitsvertrag ist nicht nur arbeits-, sondern auch datenschutzrechtlich relevant. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sämtliche personenbezogenen Daten im Einklang mit der DSGVO verarbeitet werden.

Wichtige Aspekte im Überblick:

- Zweckbindung: Vertragsdaten dürfen nur zur Begründung, Durchführung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses verarbeitet werden.

- Aufbewahrungspflicht: Verträge müssen mindestens sechs Jahre, teilweise zehn Jahre lang archiviert werden.

- Zugriffsrechte: Nur befugte Personen (HR, Vorgesetzte) dürfen auf die Dokumente zugreifen.

- Datensicherheit: Elektronische Signaturen, Verschlüsselung und Zugriffskontrollen sind Pflicht.

- Transparenz: Mitarbeitende müssen über die Art und Weise der digitalen Verarbeitung informiert werden (Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO).

Ein Datenschutzbeauftragter sollte idealerweise in die Gestaltung des digitalen Vertragsprozesses eingebunden werden.

Praxisbeispiele: Digitale Verträge im Einsatz

1. Remote-Teams in der IT-Branche: Digitale Verträge ermöglichen standortunabhängige Einstellungen innerhalb weniger Stunden. Onboarding kann sofort beginnen.

2. Filialnetz im Einzelhandel: Saisonkräfte werden kurzfristig per Smartphone unter Vertrag genommen. Keine Postwege, kein Papier.

3. Start-up mit digitalem HR-Workflow: Vertragsvorlagen, Signatur und Archivierung sind komplett integriert. Verträge lassen sich jederzeit abrufen und anpassen.

Arbeitgeber- vs. Arbeitnehmerperspektive: Chancen und Rechte im Gleichgewicht

Der digitale Arbeitsvertrag bringt Vorteile für beide Seiten – wenn er fair und transparent umgesetzt wird.

Arbeitgeber profitieren durch:

- Skalierbare Prozesse und automatisierte Abläufe

- Weniger Verwaltungsaufwand und schnellere Vertragsabschlüsse

- Bessere Dokumentation und Einhaltung gesetzlicher Fristen

Arbeitnehmer profitieren durch:

- Ortsunabhängige Unterzeichnung (auch mobil möglich)

- Schnellere Klarheit über Arbeitsbedingungen

- Möglichkeit zur digitalen Archivierung und jederzeitigem Zugriff

Wichtig: Arbeitnehmer haben ein Anrecht auf ein gedrucktes Exemplar, falls sie dies wünschen. Unternehmen sollten dies im Vorfeld offen kommunizieren.

Typische Fehler und Best Practices bei digitalen Arbeitsverträgen

Der Umstieg auf digitale Arbeitsverträge kann rechtliche und organisatorische Fallstricke mit sich bringen. Umso wichtiger ist es, häufige Fehler zu vermeiden.

Häufige Fehler:

- Einsatz einer einfachen Signatur bei befristeten Verträgen (statt QES)

- Unvollständige Vertragsinhalte bei rein digitalem Versand

- Fehlende Empfangsbestätigung durch den Arbeitnehmer

- Speicherung auf nicht zertifizierten Servern

Best Practices für Unternehmen:

- Vorlagen regelmäßig durch die Rechtsabteilung prüfen lassen

- QES als Standard für alle Verträge definieren

- Tools mit DSGVO-Zertifizierung und Audit-Trail verwenden

- Mitarbeitende aktiv über Rechte und Abläufe informieren

- Vertrag per E-Mail, aber zusätzlich via Plattform mit Downloadmöglichkeit bereitstellen

FAQ: Häufige Fragen zum digitalen Arbeitsvertrag

Ist ein digitaler Arbeitsvertrag ohne Unterschrift gültig?

Nein – für die Rechtswirksamkeit ist mindestens eine elektronische Signatur erforderlich. Bei befristeten Verträgen ist eine qualifizierte elektronische Signatur gesetzlich vorgeschrieben.

Welche elektronische Signatur ist bei Arbeitsverträgen notwendig?

Unbefristete Verträge können mit fortgeschrittener Signatur unterzeichnet werden. Für befristete Arbeitsverträge ist eine qualifizierte elektronische Signatur nach § 126a BGB Pflicht.

Was passiert, wenn ein Arbeitnehmer den digitalen Vertrag nicht akzeptiert?

Mitarbeitende können auf ein schriftliches Exemplar bestehen. In solchen Fällen ist die Bereitstellung in Papierform verpflichtend. Eine generelle Weigerung gegen digitale Prozesse sollte individuell geprüft werden.

Wie lange müssen digitale Arbeitsverträge aufbewahrt werden?

Mindestens sechs Jahre – bei steuerrelevanten Dokumenten sogar zehn Jahre. Die Aufbewahrung muss revisionssicher und manipulationsgeschützt erfolgen.

Können digitale Verträge nachträglich verändert werden?

Nein – jede Änderung erfordert eine neue Signatur. Änderungen müssen als Nachtrag oder Zusatzvereinbarung dokumentiert werden.

Fazit: Der digitale Arbeitsvertrag als Meilenstein der HR-Digitalisierung

Der digitale Arbeitsvertrag ist mehr als nur ein technisches Update. Er steht für eine moderne, effiziente und rechtssichere Gestaltung von Arbeitsverhältnissen. Unternehmen profitieren von schnellen Prozessen, geringeren Kosten und besserer Skalierbarkeit. Arbeitnehmer behalten ihre Rechte und erhalten transparente Informationen.

Wer rechtliche Vorgaben, Signaturstandards und Datenschutzpflichten kennt und umsetzt, schafft nicht nur Vertrauen – sondern macht einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Arbeitswelt.